La distopia totalitaria de George Orwell se convierte en una pesadilla fragmentada para el escenario con Antón Araiza como un estelar soberbio y escenas que provocan rechinar los dientes (de la mejor manera posible).

Cuando George Orwell creó a Big Brother en los 40 jamás se imaginó lo cerca que estaríamos en pleno 2019 de estar en continua observación. De ver nuestros movimientos analizados y juzgados por un grupo de extraños y de voluntariar nuestra privacidad para el entretenimiento de desconocidos las 24 horas en redes sociales. Somos nuestro propio Big Brother y comunitariamente el Partido al cual rendirle cuentas.

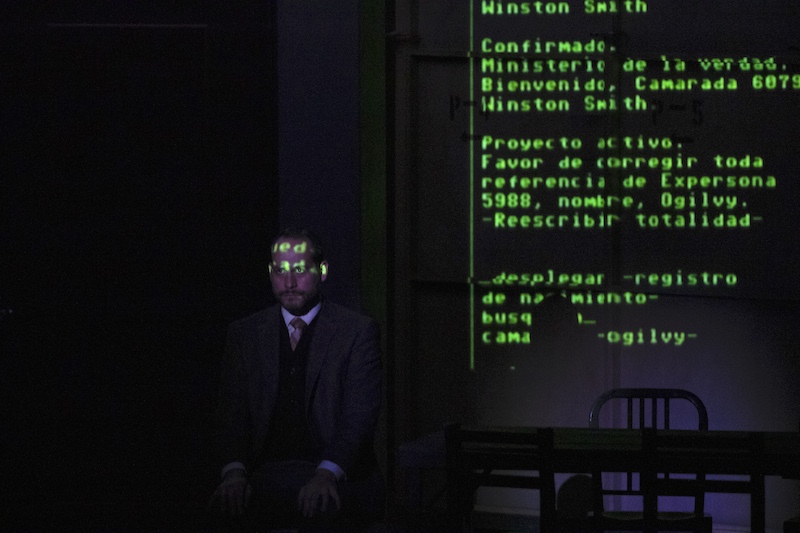

En 1984, Winston Smith trabaja para el Ministerio de la Verdad. Él es uno de los encargados de transformar los hechos y rellenarlos con ficción para que la memoria colectiva se vea trastornada cambiando la historia y el pasado a voluntad del Partido. Pero no más. Winston quiere salirse y buscar la verdad, romper con la utopía tiránica y regresarle al pueblo su libertad de pensamiento. Pero la cosa no es sencilla, para lograrlo tiene que tumbar todo un sistema que lo vigila continuamente y que ejecuta al disidente, y a un Big Brother que lo ve todo (incluso el pensamiento) y que ha creado una nueva forma de hablar con la neolengua para asegurarse de gobernar sobre una sociedad hipnotizada y dormida.

Para el teatro, esta historia, que tiene muy lo suyo de densa y retacada de información, se transforma en una especie de collage fragmentado como perteneciente a un sueño donde no todas las piezas están colocadas en su lugar. Confusa al principio, sí, pero lúdica en su desarrollo y finalmente estridente como lo sería el pensamiento de una persona que ha olvidado cómo razonar por sí mismo.

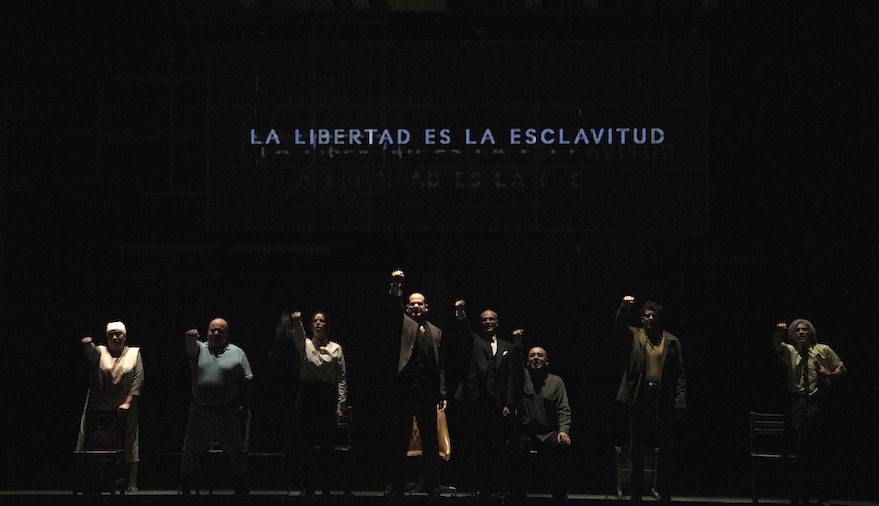

José Manuel López Velarde (director) de la mano de Jesús Hernández (diseño de escenografía e iluminación) convierte su escenario en una especie de bodega donde reina el caos, repleta de recovecos y huecos oscuros, y utilería que parece pertenecer a otro tiempo, arrumbada y abandonada, en conflictivo contraste con proyecciones retro-futuristas que se comen el espacio de manera grotesca y abominable. Todo complementando la idea de un mundo empolvado donde las cosas….no, las personas han sido guardadas para no estorbar.

Y ahí en medio de todo lo sombrío, brilla Antón Araiza, nuestro Winston. Un hombre gris, atemorizado y confundido, que va tomando fuerza y relevancia conforme se ve acompañado por Julia (Vanessa Restrepo) y aprende del amor a volver a ser individuo; pero el resto de las actuaciones permanecen en un lugar monótono y opaco. Oportuno, pero inevitablemente cansado. Incluso el mismo Constantino Morán, como uno de los grandes villanos de la historia, restringe su crueldad para permanecer en este punto medio desvalijado de emociones saturadas.

Igualmente fatigantes resultan un par de videos demasiado largos para un montaje teatral, que pese a que complementan la puesta con una pertinente sensación de falta de privacidad, se estiran de manera letárgica afectando el ritmo de la obra.

Los momentos álgidos, sin embargo, son provocativos y angustiantes de la mejor manera. Escenas de tortura y de falta de lucidez, que López Velarde interrumpe sólo a momentos con flashazos de oscuridad, pero que fuera de eso deja correr provocando todo tipo de sensaciones en la audiencia. Desde rechazo hasta ansiedad, emociones que un texto como 1984 definitivamente tiene que alcanzar y que pegan directo en el sistema nervioso.

1984 no es una distopia ligera, como tampoco lo fue su material de origen, pero para el que quiere verse afectado, llevado a la reflexión y movido por un trabajo como el de Antón Araiza, definitivamente es un básico en la cartelera de verano.

1984 se presenta viernes, sábados y domingos en el Teatro Helénico.