Una obra hambrienta de hacer un comentario sobre las redes y nuestra forma de consumir el entretenimiento en la actualidad, Voraz no termina de abrir las fauces, y entrega un concepto sin duda atractivo pero sin mayor reflexión profunda que hubiera implicado soltar el freno mucho más.

A Voraz se le notan las intenciones por todos lados. Y son buenas. Es una obra escrita con un motivo, incluso con la intención de provocación, pero al final reservada. En un mundo donde la gente ha sido anestesiada ante estímulos que en otro momento hubieran sido suficientes para alterar a cualquiera, los medios de entretenimiento y comunicación han tenido que tocar lugares incluso violentos e insensibles en nombre de la atención, el rating, el view, el like. Es la premisa de la misma Voraz, y sin embargo, la obra no asume su propia tesis y el resultado es amansado.

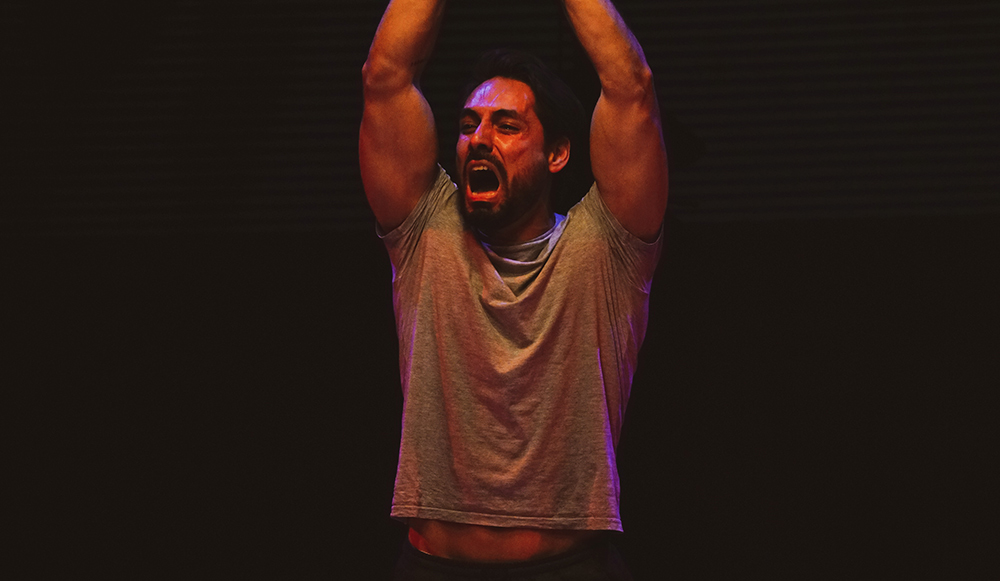

En una distopia, un futuro aparentemente sin límites, un chef celebridad construye un reality show con la idea de documentar el proceso y la forma en la que va a cocinar carne humana de un voluntario que ha decidido sacrificarse para volverse platillo, presuntamente gustoso. Lo que comienza con un entrenamiento, que bien podría ser el de algún deporte, poco a poco se va oscureciendo y poniendo sangriento, enfrentando en el proceso a chef y voluntario a reconsiderar por qué están tan dispuestos a lo inhumano en nombre de la fama, la venta y la falsa adoración.

Insisto, en concepto, el texto del dramaturgo peruano, Jorge Robinet tiene un portencial brutal que de escucharlo eriza la piel. Pero una vez que las escenas empiezan a pasar y el in crescendo no parece ascender ni con velocidad, ni con acidez, incluso con poco coraje, empieza a quedar claro que Voraz no está tan lista para hacerse las preguntas difíciles, para explorar lugares humanos realmente oscuros. De modo que llegando el final, el autor toma la ruta feliz, la que no tiene mayor confrontación, aterrizando en un lugar extremadamente anticlimático que no resuelve nada, no deja al público con un mensaje potente, y hace de sus personajes dos boy scouts dispuestos a regresar al camino de la nobleza limpios.

Mucho del problema radica en la poca claridad de las acciones y motivaciones de cada personaje. Parecen moverse continuamente, especialmente para Juan Pérez, el voluntario, que a momento es el mayor promotor del concepto de ser cocinado y en otros momentos un ferviente y aterrorizado detractor, que lo hiciera parecer como que en realidad no sabe lo que quiere. Y aunque ofrece una razón para haberse entregado en voluntad al cuchillo, su lógica culpista no termina de enchufar y sentirse relevante. Y por tanto todas sus decisiones durante toda la obra son complicadas de entender. Si él no sabe quién es y por qué hace lo que hace, menos nosotros.

El Chef tiene una mejor construcción y Reynolds Robledo (director) lleva a Manuel Balbi a un lugar mucho más contenido de lo que se le ve en otros lados. Balbi disfruta de la severidad de su personaje, de su falta de transparencia, sus motivos alternos, si bien es cierto que a momentos se le sale el villano Disney que fácilmente se oculta en un personaje en apariencia sin escrúpulos como éste, y cuyas trampas para el actor que pudiera irse al lugar común más de cuento infantil con moraleja yacen como minas en el suelo.

A pesar de todo, ambos personajes funcionan en sus interacciones confrontativas, pero nunca queda del todo claro cuándo están frente a las cámaras que tenemos que asumir que están transmitiendo su convivencia, y cuándo no. No por otra cosa, en realidad se nos dice que las cámaras están siempre en ellos, pero porque el Chef tiene una manera de dirigirse al público ocultando su personalidad ambiciosa y pedante, volviéndose todo sonrisas cuando rompe la cuarta pared como si en butacas se encontraran los espectadores a su transmisión, que luego rápidamente rompe al momento de hablar con Juan Pérez que no hace ningún sentido. ¿Por qué inventarse a un personaje alegre para las cámaras sólo cuando habla directo con ellas, pero luego olvidar que esa fachada existe cuando las cámaras siguen rodando? Hace poco sentido.

Voraz hace lo posible por integrarnos a su juego de pocos principios, metiendo el dedo a la llaga de una audiencia que es mucho más voraz en su necesidad de atascarse del más crudo contenido, que el cocinero que pasará por el sartén carne humana para metérsela a la boca, y a momentos se prenden las luces de sala para que los personajes puedan encuestar a la audiencia en situaciones que parecieran imposibles: «¿Le corto el brazo o el muslo?», y la gente vota. En apariencia este momento de interrogatorio pudiera ser un incómodo espejo para entendernos como espectadores incapaces de empatía, pero sucede tan pocas veces y en situaciones cada vez más triviales, en vez se volverse álgido e insoportable, que el votar es tan sencillo como toser en tu lugar. Te tapas la boca, levantas la mano y listo. Porque además la obra no presenta consecuencias ante lo elegido.

Voraz es, sin duda, el inicio de algo. Una reflexión que comenzó con las preguntas correctas: ¿hasta dónde llegarías por fama y admiración? ¿Donde pintas la línea de lo inhumano cuando la recompensa supera el conflicto moral? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por fama… por fortuna? ¿En qué momento apagas la transmisión cuando la curiosidad y el amarillismo tientan a la correción política? ¿Cuánto vale una vida? y más importante, ¿hay vidas que valen más que otras? Las preguntas están, existen y son dignas de estudio. Voraz sólo toca la superficie, se conforma con un final en calma, y da vuelta a la página. Entretenido, pero no es suficiente.

Voraz se presenta los miércoles a las 8:30pm en Foro Lucerna.